Punto de información

Lunes – sábado: 10:30h to 14:00 y 15:30h a 18:00h.

Domingo: 10:30 a 14:00.

Información interesante

- Primera misa del peregrino a las 18:00 todos los días en la Iglesia de la Virgen de las Áreas.

- Castillo de San Carlos de 11:00 14:00 e de 16:00 a 19:00 museo del mar dentro del castillo precio 2€ Lunes cierra y domingo solo abre de 11:00 a 14:00

- Para conseguir la finisterrana en oficina de turismo horario de 10:00 a 18:00 de lunes a miércoles y de jueves a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30

- Lonja de finisterre subasta de pescado lunes a viernes 16:30

Mapa de Finisterre

¿Qué visitar en Finisterre?

Este edificio, de forma irregular para adaptarse al terreno rocoso en el que se asienta, comenzó bajo la dirección de los ingenieros Demaur y Exaccha. Fue construido a mediados del siglo XVIII (1757) como parte de un plan defensivo de la ría de Corcubión junto con el Castillo del Príncipe, en Ameixenda (Cee) y el Castillo del Cardenal, en Corcubión. Sin embargo, en esa época solo se realizaron el trazado general del castillo, la nivelación del terreno, los cimientos sobre roca basados en piedra y barro y una sección de la muralla.

No se terminó hasta 10 años después por Orden Real de Carlos III. Tras el incendio y la destrucción que tuvo lugar durante el asalto francés a Fisterra en la Guerra de la Independencia, contaba con tres frentes y una nave interior con las dependencias del oficial, el cuartel y el polvorín. Posteriormente, se reformó la nave central. Recientemente fue restaurado.

La lonja del Puerto de Fisterra es un edificio diseñado por la arquitecta Covadonga Carrasco López, del estudio de arquitectos Creus&Carrasco, formado junto a Juan Creus Andrade. Esta lonja se considera la primera lonja turística de Galicia.

La construcción de la lonja tuvo lugar entre 2004 y 2006, siendo inaugurada en 2008. Está situada en el puerto de Fisterra (Paseo de la Ribeira (Lonja nueva) s/n).

Se trata de una obra de 2658 metros cuadrados que alberga el nuevo edificio de la lonja, oficinas para armadores y oficinas portuarias, así como un anexo con instalaciones para servicios relacionados con la actividad de la lonja y también para su funcionalidad turística, como un espacio para información, exposición de material didáctico o control.

Una de las novedades del proyecto fue convertir la lonja en la primera en incorporar el turismo a sus actividades diarias de venta de pescado y marisco. De este modo, el proyecto combina la actividad portuaria con las actividades turísticas, buscando recuperar e innovar el frente marítimo de Fisterra.

En la lonja se permite la entrada para asistir a las subastas de pescado, habiéndose ideado un sistema que no interfiere entre el mundo de la actividad pesquera y el sector turístico. Hay pasarelas por las que los visitantes pueden recorrer las instalaciones sin entrar en las áreas de actividad económica, mientras que una sala permite ver, detrás de una gran ventana de cristal, la subasta de pescado.

El edificio se construyó utilizando materiales como vidrio, metal, paredes de hormigón, chapas de aluminio, suelos de hormigón pulido, resinas y granito, acero esmaltado y acero inoxidable.

El edificio cuenta con un gran alero que sirve como plaza y zona de trabajo cubierta para los marineros.

Las visitas son posibles durante todo el año, pero primero se debe consultar con la cofradía, que es la encargada de la organización de toda la lonja.

Su origen se establece en el año 1199 según una donación escrita de Doña Urraca Fernández, hija del Conde de Traba, que dice: ‘V. modios de pane et tertian vacarum mearum de montealto. Ad opus ecclesie Ste. Marie de finibus terre’.

Originalmente tenía la planta de una sala (cuadrangular), pero con el tiempo se le añadieron varias capillas y la sacristía.

El vínculo legendario del Apóstol Santiago con estas tierras hizo que Fisterra fuera muy visitada como el final del Camino, para rezar ante el Santo Cristo, tanto que en los siglos XIV, XV y XVI el número de peregrinos era tal que el párroco de la localidad, Alonso García, decidió fundar el Hospital de Peregrinos de Nuestra Señora del Rosario en 1479, construido frente a la fachada principal de la iglesia.

Esta iglesia es notable por su riqueza artística, siempre influenciada por las tendencias arquitectónicas aplicadas en la catedral de Santiago, y por la influencia del Camino de Santiago, sin duda debido a la gran cantidad de peregrinos que, después de visitar la tumba del Apóstol, acudían a estas tierras para rezar ante el Santo Cristo y ver el mar, muchos de ellos por primera vez en sus vidas.

Esta custodia de campanas, que se utiliza en las procesiones de Corpus Christi, fue venerada durante muchos años dentro de la iglesia y, sin duda, se hizo desaparecer por temor a que los barcos franceses, que en aquella época asolaban estas costas, saquearan las iglesias.

Afortunadamente, fue recuperada en 1890, durante trabajos de renovación.

Una playa solitaria, aislada y libre de urbanizaciones. La fuerza del Atlántico batiendo en su costa, y el viento siempre acompañando. Un tesoro más por explorar en el que destaca la cantidad de cumbres variables, rápidas y manejables con tramos tubulares que se forman. Su mejor época son los meses de verano y otoño. Al final de la jornada de surf, se puede visitar el mirador situado al final de la playa para contemplar una de las mejores puestas de sol de Galicia.

Esta ermita mantiene desde tiempo inmemorial un misterioso diálogo con el Monte Pindo.

Situado en un alto del Monte do Facho, mirando hacia el interior de la ría y al Monte Pindo, se encuentran los restos de una ermita, que fue destruida en el siglo XVIII, asociada al Ara Solis (culto al sol) y relacionada con ritos de fecundidad, pues según la tradición, en una gran losa horizontal, dormían los matrimonios estériles para concebir hijos.

Esta ermita fue probablemente la morada de un ermitaño, que algunos historiadores piensan que pudo ser el Duque de Aquitania, Guillermo X, que peregrinó a Santiago en el S.XI y que murió al llegar a Santiago siendo inmortalizdo por el pueblo con el pseudónimo de Don Gaiferos aunque seguramente sea el resultado de la cristianización de un lugar de culto pagano. También puede ser otro San Guillermo conocido por el nombre de Gellone, que vivió en tiempos de Carlomagno, a quién se le veía transportar pellejos de vino sobre un asno. Esta versión coincide con la leyenda del barril de vino que en 1581 nos relata Erich Lassota, noble peregrino checo que camino a pie hasta Fisterra.

En Fisterra, recuerda Mr. Borrow según la tradición de toda la antigua cristiandad, Santiago, el santo patrono de España, predicó el evangelio a los idólatras españoles E o P Catoira escribe que en el año 1744, según afirma J.E.Rivadulla Porta, que la ermita de Finisterre, por tradición de aquel reino, se tiene haberla erigido nuestro Santiago, cuando destruyó en aquel sitio el bárbaro culto que los gentiles daban al sol, en la dilatada planicie de aquel monte, que llaman Ara Solis.

Hay restos de muros laterales que se prolongaban hacia una enorme roca que cerraba el recinto, donde aun se conserva el lecho de piedra, con representaciones solares y un sepulcro antropomorfo que aun se conserva en su primitiva situación.

Para llegar a los restos de esta ermita, hay que tomar la carretera que lleva al faro y a unos 300m antes de llegar hay una subida a la derecha que se dirige a la antigua estación de radiotelegrafía, de esta parte una pista de barro que nos lleva a la ermita situada a unos 400m.

La prolongación del peregrinaje a Fisterra es, tras el Camino Francés, el itinerario con más referencias en la literatura odepórica. A Jorge Grissaphan, caballero del siglo XIV, debemos el relato más temprano de esta ruta en sus Visiones Georgii. Tras alcanzar Compostela como peregrino, deseoso de permanecer en Galicia como eremita fue informado de un «lugar muy solitario, desierto y apartado notablemente de los hombres y de sus viviendas, situado entre montes altísimos que casi nadie frecuentaba; se trata del monte de San Guillermo, en el cabo Fisterra. Sin embargo, y después de cinco meses, tuvo que marchar por ser muchos los que lo visitaban -algunos, con seguridad peregrinos.

A finales de la Edad Media abundan las relaciones, por ejemplo la de Nompar II, el señor de Caumont (1417), que pasó por Maroñas y habla de San Guillermo «del desierto».

A finales del siglo XV, el polaco Nicolas Popielovo, fue a Fisterra, en cuya iglesia se ganaba entonces la indulgencia plenaria.

Entrado el siglo XVI, el veneciano Bartolome Fontana visita Fisterra, siguiendo, desde A Coruña, la Costa da Morte (1539). En Fisterra recuerda el hospital y habla de los guías que conducían a los peregrinos hasta la ermita de San Guillermo.

Doménico Laffi, cuatro veces peregrino a Santiago, en 1673 se acercó a Fisterra, donde menciona la iglesia de Santa María y el fanal con fuego para orientar a los navegantes. Éstos y otros relatos cuentan con detalle los alrededores del monte de San Guillermo y su ermita.

En 1745, el Padre Sarmiento escribe: No hace mucho tiempo, había una pila o cama de piedra en la que se echaban marido y mujer que, por estériles, recurrían al Santo y a aquella ermita.

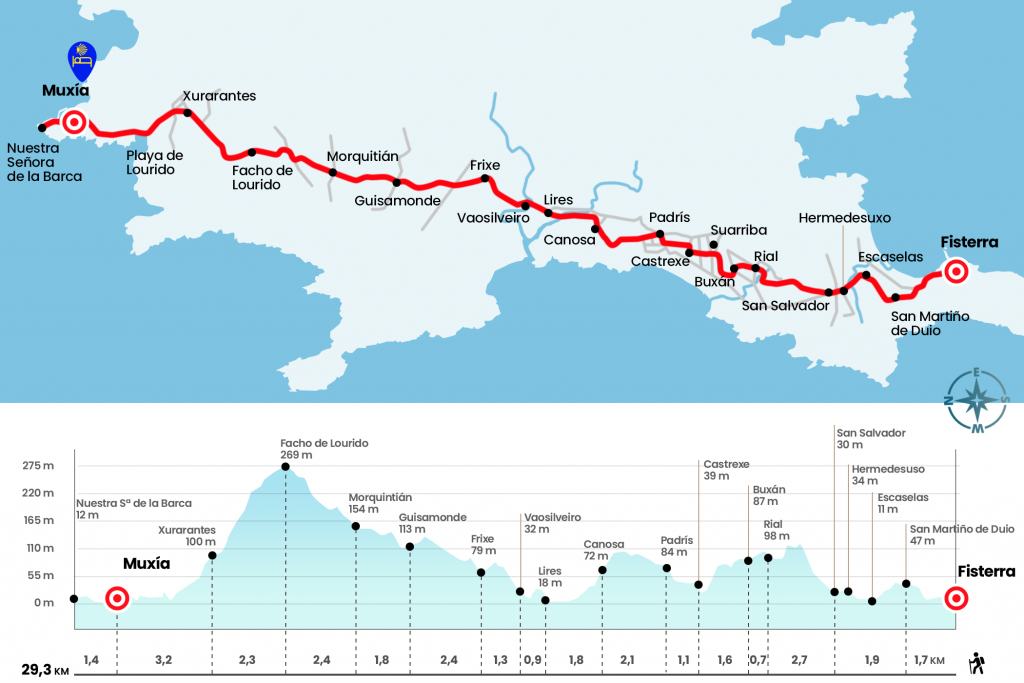

Finisterre a Muxia

Km 0. Fisterra

Debemos desandar los pasos que nos llevaron a Fisterra. Desde el albergue de peregrinos, regresamos hacia la playa de Langosteira, pero antes de bajar, más o menos a la altura del cruce de Baixar, tomamos la carretera y seguimos las indicaciones del primer marcador ubicado junto al hotel Arenal. La carretera asfaltada nos acerca a la parroquia fisterrana de San Martiño de Duio. La iglesia, junto al Camino, es barroca del año 1717 y está compuesta por una única nave con sacristía adosada. El nombre Duio hace referencia a la legendaria ciudad de Dugium, sumergida bajo el agua y lugar que los discípulos de Santiago visitaron para solicitar el entierro del Apóstol, según el Códice Calixtino del siglo XII.

Km 1.7. San Martiño de Duio

Tomando un pequeño desvío, pasamos por Escaselas (Km 2.8) y llegamos a Hermedesuxo de Baixo, que vemos a la izquierda (Km 3.6). En este punto, el camino gira a la derecha hacia San Salvador y sube por el bosque hasta Rial (Km 6.3) para descender a Buxán (Km 7). Luego se dirige hacia Suarriba, a la derecha (Km 7.9), y Castrexe (Km 8.6). A lo largo del camino de concentración nos acercamos a Padrís, el último de la serie de pueblos pertenecientes a la parroquia fisterrana de Sardiñeiro.

Km 9.7. Padrís

En este pueblo se une la variante que viene de la playa de Rostro y podemos ver el Atlántico precedido por cultivos de maíz y bosques de pinos. Justo a la salida, entramos en un camino excavado entre los helechos que divide los bordes de pinos, un hermoso tramo que termina en Canosa, donde tenemos un área de picnic (Km 11.8).

Reanudamos el descenso hacia Lires junto al río y a lo largo de buenos tramos sombreados. En el camino a esta parroquia de Cee, debemos prestar mucha atención a la señalización. A la entrada de Lires, vemos el templo de San Estevo, de principios del siglo XVII, y después de pasarlo, giramos a la derecha junto a una casa rural. Hay más de un alojamiento en Lires y también bares. En este pueblo, se debe sellar la credencial si nuestra intención es dormir en el albergue de la Xunta. Caminamos cuesta arriba por el pueblo y dejamos el desvío al bar a la derecha. Es el único pueblo en la etapa con servicios, por lo que es casi obligatorio reponer fuerzas en este lugar.

Km 13.6. Lires

El itinerario sale de Lires y desciende hacia el río Castro. Hasta principios de otoño de 2010, los peregrinos tenían que cruzarlo usando pasos de piedra, pero en 2010 se construyó un puente de piedra que cruza este punto conflictivo. Manuel Vilar Álvarez, en su «Viaje al Fin de la Tierra», recuerda que “la toponimia en esta área hace clara referencia al pasado de cruzar el río en barco: Agra das Barcas y Agra de Tras das Barcas Vellas”. El otro lado del cauce ya pertenece al Municipio de Muxía y, con cuidado, después de setenta metros, el Camino se desvía a la izquierda y visita Vaosilveiro (Km 14.5).

Después de un breve desvío por el camino, tomamos una pista asfaltada que nos lleva a Frixe (Km 15.8), donde se ha dispuesto una ubicación cubierta con máquinas expendedoras, mesas y un baño. El grueso del pueblo está a la derecha y giramos a la izquierda para tomar una pista a través de un pinar. Más adelante cruzamos una carretera –la señalización oficial indica 12 kilómetros a Muxía– y volvemos a la pista hasta Guisamonde (Km 18.2). Aquí vuelve el asfalto y continúa, cuesta arriba, hasta la casa de López y un cruceiro y una fuente que nos dan la bienvenida a la parroquia muxiana de Morquintián. El recorrido no visita directamente la iglesia de Santa María y sigue por la carretera local.

Km 20. Morquintián

Un poco más de un kilómetro después de Morquintián, llegamos a un punto con doble señalización. ¡Atención! Al llegar a un cruce, hay una bifurcación: un marcador oficial te guía a la izquierda hacia una variante que no está señalizada más adelante. Lo más prudente es continuar a la derecha siguiendo las flechas amarillas pintadas en el asfalto. A 350 metros, la ruta se desvía a la izquierda y toma un camino claro que sube hasta las cercanías del Facho de Lourido, el punto más alto de la etapa a 269 metros. Es un tramo muy largo, pero en este punto de la etapa ya comienza a pesar. La palabra gallega «facho» viene a significar hoguera y el lugar o atalaya donde se enciende para advertir de peligro (Km 22.4).

Una amplia carretera desciende al siguiente pueblo: Xurarantes (Km 24.7). A la salida tomamos una pista local y pasamos por la fuente de Bico. Inmediatamente al llegar a la carretera, hay otro dilema con las señales. En frente, algunas flechas animan a entrar en un camino. Este desciende directamente a la playa de Lourido después de un corto tramo de dunas, pero una vez allí, hay que subir de nuevo a la carretera. El itinerario oficial, la opción que recomendamos, sigue la carretera y bordea la playa por arriba (Km 26.1). Hasta Muxía ya no hay pérdida. Al entrar en Muxía, la señalización nos guía hacia el albergue público, girando a la derecha en la calle Campo da.

¿Qué visitar en A Costa da Morte?

La historia cultural de esta localidad está vinculada al Santuario de A Barca y a las piedras que lo rodean. Este lugar ha sido objeto de culto mágico-religioso a lo largo de los siglos y de veneración por los miles de peregrinos que recorren el Camino Xacobeo desde Santiago hasta Muxía – Fisterra. La llegada al Santuario se convierte en la recompensa tan esperada por el esfuerzo realizado para llegar al final del Camino, el lugar donde la Virgen llegó en una barca de piedra para animar al apóstol Santiago. La romería de A Barca está reconocida como de Interés Turístico Nacional, recibiendo miles de visitantes en el mes de septiembre cada año.

«Muxía no se puede entender sin la Barca», nos dice el historiador local Xan Fernández Carrera, autor de varios libros y guías sobre Muxía. Incluso marca el calendario anual. «Recuerdo hace unos 35 o 40 años que cuando se le preguntaba a alguien cuándo se iba a hacer algo, respondían, ‘antes o después de la Barca’.»

El lugar es espectacular. El recinto religioso y el atrio que se extiende más allá del muro, hacia donde están las piedras «mágicas» con propiedades curativas y de adivinación: la Pedra de Abalar (oscilante), la Pedra dos Cadrís (riñones), la Pedra dos Namorados (enamorados) y la Pedra de O Temón (timón). Son los restos de la barca en la que, según la leyenda, la Virgen llegó por mar para animar al apóstol Santiago en su evangelización.

El templo fue reconstruido varias veces, se cree que cuatro, la última vez en 2015. El día de Navidad de 2013, el santuario sufrió un trágico incendio que dejó el retablo y el techo completamente carbonizados. Solo quedaron en pie las paredes exteriores y elementos como bancos y confesionarios. Además, se pudieron recuperar los retablos laterales.

Este grave accidente dejó mucha tristeza entre los devotos, quienes han mostrado, si cabe, más devoción a la Virgen. De hecho, el número de visitantes ha aumentado desde el trágico evento. Además, Muxía también es el final del Camino Xacobeo al Atlántico y cada vez más peregrinos llegan aquí por el Camino de la Costa o el Camino Real.

Desde aquí, un camino empedrado lleva a la cima del Monte Corpiño (68 metros) desde donde se tiene una buena vista panorámica del centro urbano y el atardecer. Las vistas son excelentes: la ría y el Cabo Vilán en el punto opuesto, las playas de Leis y O Lago, el Monte Facho -busque las antenas-, los puntos de Cachelmo y Buitra.

La cascada de Ézaro, también conocida como Fervenza do Ézaro, es una gran cascada situada en el municipio de Dumbría (A Coruña), muy cerca del pueblo de Ézaro, que da nombre a la cascada.

Esta cascada es la parte final del río Xallas, un río que se origina en el municipio de Santa Comba (A Coruña), que tiene un recorrido de 57,36 km de longitud, una cuenca de 504,28 km² de extensión, un caudal de poco más de 13 metros cúbicos por segundo y una gran caída que termina desembocando en forma de cascada directamente en el océano Atlántico.

Este hecho hace que la «Fervenza do Ézaro» sea única, ya que es la única cascada en Europa que desemboca directamente en el mar.

El Castillo de Vimianzo, también conocido como Torres de Martelo, está situado a la entrada del pueblo de Vimianzo, en el municipio del mismo nombre (provincia de La Coruña, Galicia, España). Actualmente alberga una exposición permanente de artesanía popular. Es un Bien de Interés Cultural.

Se encuentra en un muy buen estado de conservación. Conserva partes del siglo XIII, aunque la mayoría pertenece a los siglos XIV y XV.

El edificio tiene una planta poligonal irregular adaptada al terreno. Está compuesto por tres torres defensivas rectangulares alrededor de un patio de armas, además de la torre del homenaje, con sus almenas voladas.

Las almenas en punta de diamante, que anteriormente rodeaban todo el castillo, se conservan solo en la torre del homenaje y en el paseo a lo largo de una de las murallas.

Su perímetro está completamente rodeado por un foso profundo. También se conserva el adarve y en la puerta de entrada al patio se puede ver el escudo con la cabeza de lobo de la familia Moscoso.

La proximidad de la fortaleza a la costa le permitía controlar las rutas comerciales del Mar del Norte, los negocios de la sardina y la sal, y rescatar el botín de los barcos que naufragaban en estas costas.

Conocido como A Cidá o Cibdá, fue el primer castro en Galicia en ser datado con el método de Carbono 14. Estuvo habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C.

El Castro de A Cidá de Borneiro

Los castros son pueblos fortificados de forma ovalada o circular situados, principalmente, en áreas elevadas.

El origen de estos asentamientos se remonta a la Edad del Bronce (siglo VIII a.C.), pero fue en la Edad del Hierro cuando alcanzaron su mayor desarrollo y adoptaron un carácter más defensivo, coherente con el uso de la piedra para la construcción.

Con la llegada de los romanos (siglo I d.C.), estos pueblos en el noroeste fueron abandonados o sufrieron transformaciones.

El dolmen de Dombate es un monumento del período neolítico situado en la parroquia de Borneiro, en el municipio gallego de Cabana de Bergantiños. Este dolmen está clasificado como una tumba de corredor colectiva y se considera la «catedral del megalitismo» en Galicia.

Cerca de este lugar, hay otros monumentos conocidos como arte parietal o rupestre.

Este túmulo se estableció en la primera mitad del IV milenio a.C., y la cámara al final de ese mismo período. Fue utilizado en diferentes épocas, entre el 3800 a.C. y el 2700 a.C., momento en el cual fue abandonado.

Cabe destacar que en el siglo XIX, el historiador gallego Manuel Murguía ya se refería al dolmen y que en 1885 el poeta Eduardo Pondal lo inmortalizó en el poema Queixumes dos Pinos.