Point d'information

Du lundi au samedi : 10h30 à 14h00 et 15h30 à 18h00.

Dimanche : 10h30 à 14h00.

Informations intéressantes

- 1ère messe des pèlerins à 18h00 tous les jours à l'église de la Vierge des Aires

- Château de San Carlos de 11h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00 musée de la mer à l'intérieur du château prix 2€ Lundi fermé et dimanche uniquement ouvert de 11h00 à 14h00

- Pour obtenir la finisterrana à l'office du tourisme de 10h00 à 18h00 du lundi au mercredi et du jeudi au vendredi de 10h00 à 14h00 et de 15h30 à 18h30.

- Criée de Finisterre du lundi au vendredi 16h30

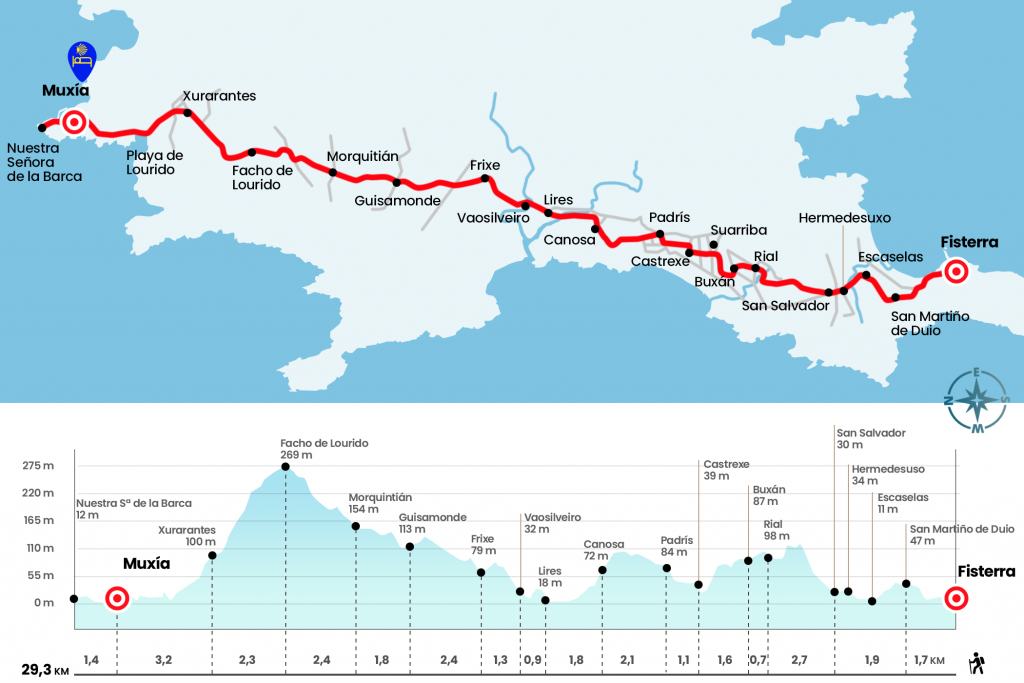

Carte du Finisterre

Que visiter dans le Finisterre ?

Cet édifice, de forme irrégulière pour s’adapter au terrain rocheux sur lequel il est assis, a vu le jour sous la direction des ingénieurs Demaur et Exaccha.

Il a été construit au milieu du XVIIIe siècle (1757) dans le cadre d’un plan défensif de l’estuaire de Corcubión, avec le château du Prince, à Ameixenda (Cee) et le château du Cardinal, à Corcubión. Cependant, à cette époque, seuls le tracé général du château, le nivellement du terrain, les fondations sur le rocher à base de pierre et de boue et une partie du mur ont été réalisés.

Le château n’a été achevé que dix ans plus tard, sur ordre royal de Carlos III.

Après l’incendie et la destruction qui ont eu lieu lors de l’assaut français sur Fisterra pendant la guerre d’indépendance, il avait trois façades et une nef intérieure avec les quartiers des officiers, les casernes et la poudrière. Plus tard, la nef centrale a été réformée. Elle a été récemment restaurée.

Le marché aux poissons du port de Fisterra est un bâtiment conçu par l’architecte Covadonga Carrasco López, du cabinet d’architectes Creus&Carrasco, formé avec Juan Creus Andrade. Ce marché aux poissons est considéré comme le premier marché aux poissons touristique de Galice.

Le marché aux poissons a été construit entre 2004 et 2006 et inauguré en 2008. Elle est située dans le port de Fisterra (Paseo de la Ribeira (Lonja nueva) s/n).

Il s’agit d’un ouvrage de 2658 mètres carrés comprenant un bâtiment pour la nouvelle criée, les bureaux des armateurs et du port, ainsi qu’une annexe d’installations pour les services liés à l’activité exercée dans la criée et pour sa fonctionnalité touristique, comme l’espace d’information, l’exposition de matériel didactique ou le contrôle.

L’une des nouveautés du projet était l’objectif de faire du marché aux poissons le premier marché aux poissons qui incorpore au tourisme ses activités quotidiennes de vente de poissons et de fruits de mer. De cette façon, le projet combine l’activité portuaire et les activités touristiques, en essayant de récupérer et d’innover la façade maritime de Fisterra.

Dans le marché aux poissons, l’entrée est autorisée à assister aux ventes aux enchères de poissons, concevant ainsi un système qui n’interfère pas entre le monde de l’activité de pêche et le secteur touristique. Des passerelles permettent de visiter les installations sans entrer dans les zones d’activité économique, tandis qu’une salle permet de voir, derrière une grande vitre, la vente aux enchères de poissons.

Le bâtiment a été construit avec des matériaux tels que le verre, le métal, les murs en béton, la tôle d’aluminium, les sols en béton poli, les résines et le granit, l’acier émaillé et l’acier inoxydable.

Le bâtiment possède un grand toit en avant-toit qui sert de place et d’espace de travail couvert pour les marins.

Les visites sont possibles toute l’année, mais il faut d’abord consulter la confrérie, qui est chargée de l’organisation de l’ensemble du marché aux poissons.

Son origine est établie en 1199, d’après une donation écrite de Doña Urraca Fernández, fille du comte de Traba, qui dit : « V. modios de pane et tertian vacarum mearum de montealto. Ad opus ecclesie Ste. Marie de finibus terre ».

A l’origine, le bâtiment avait le plan d’une salle (quadrangulaire), mais au fil du temps, plusieurs chapelles et la sacristie lui ont été adjointes.

Le lien légendaire de l’apôtre Saint-Jacques avec ces terres a fait que Fisterra était très visitée comme point d’arrivée du Chemin, pour prier devant le Saint Christ, à tel point qu’aux XIVe, XVe et XVIe siècles, le nombre de pèlerins était tel que le curé de la ville, Alonso García, décida de fonder l’hôpital des pèlerins de Nuestra Señora del Rosario en 1479, construit en face de la façade principale de l’église.

Cette église est remarquable par sa richesse artistique, toujours influencée par les tendances architecturales appliquées à la cathédrale de Santiago, et par l’influence du Camino de Santiago, sans doute due au grand nombre de pèlerins qui, après avoir visité le tombeau de l’Apôtre, se sont rendus sur ces terres pour prier devant le Saint Christ et voir la mer, beaucoup d’entre eux pour la première fois de leur vie.

Cet ostensoir de cloches, utilisé lors des processions du Corpus Christi, a été vénéré pendant de nombreuses années à l’intérieur de l’église et a sans doute été fait disparaître de peur que les navires français, qui à l’époque ravageaient ces côtes, ne saccagent les églises.

Heureusement, elle a été retrouvée en 1890, lors de travaux de rénovation.

Une plage retirée, isolée et libre de toute urbanisation. La force de l’Atlantique qui bat sur sa côte, et le vent qui l’accompagne toujours. Un trésor de plus à explorer, dans lequel se distingue le nombre de pics variables, rapides et maniables, avec des sections tubulaires qui se forment. Sa meilleure saison est l’été et l’automne. À la fin de la journée de surf, vous pouvez vous rendre au mirador situé à l’extrémité de la plage pour admirer l’un des meilleurs couchers de soleil de Galice.

Cet ermitage entretient un dialogue mystérieux avec le mont Pindo depuis des temps immémoriaux.

Situés sur un point élevé du Monte do Facho, avec une vue sur l’estuaire et le Monte Pindo, les vestiges d’un ermitage, détruit au XVIIIe siècle, sont associés à l’Ara Solis (culte du soleil) et liés aux rites de fertilité, puisque, selon la tradition, les couples stériles dormaient sur une grande dalle horizontale pour concevoir des enfants.

Cet ermitage était probablement la demeure d’un ermite, dont certains historiens pensent qu’il pourrait s’agir du duc d’Aquitaine Guillaume X, qui fit un pèlerinage à Saint-Jacques au XIe siècle et qui mourut en arrivant à Saint-Jacques, immortalisé par le peuple sous le pseudonyme de Don Gaiferos, bien qu’il s’agisse probablement du résultat de la christianisation d’un lieu de culte païen. Il pourrait également s’agir d’un autre saint Guillaume, connu sous le nom de Gellone, qui vivait à l’époque de Charlemagne et que l’on voyait porter des outres de vin sur un âne. Cette version coïncide avec la légende du tonneau de vin qu’Erich Lassota, un noble pèlerin tchèque qui se rendit à pied à Fisterra, nous raconte en 1581.

A Fisterra, rappelle M. Borrow, selon la tradition de toute la chrétienté ancienne, Santiago, le saint patron de l’Espagne, a prêché l’évangile aux Espagnols idolâtres. E o P Catoira écrit qu’en 1744, selon J.E. Rivadulla Porta. Rivadulla Porta, que l’ermitage de Finisterre, selon la tradition de ce royaume, aurait été érigé par notre saint Jacques, lorsqu’il détruisit le culte barbare que les Gentils rendaient au soleil en ce lieu, dans la vaste plaine de cette montagne, qu’ils appellent Ara Solis.

Il y a des restes de murs latéraux qui s’étendaient vers un énorme rocher qui entourait l’enceinte, où est conservé le lit de pierre, avec des représentations solaires et un sépulcre anthropomorphe qui est encore conservé à son emplacement d’origine.

Pour accéder aux vestiges de cet ermitage, il faut prendre la route qui mène au phare et, environ 300 m avant d’arriver, il y a une montée à droite qui mène à l’ancienne station de radiotélégraphie, d’où un chemin de terre mène à l’ermitage situé à environ 400 m de là.

L’extension du pèlerinage à Fisterra est, après le Chemin Français, l’itinéraire le plus référencé dans la littérature odéporique. C’est à Georges Grissaphan, un chevalier du XIVe siècle, que l’on doit la première mention de cet itinéraire dans ses Visiones Georgii. Après avoir atteint Compostelle en tant que pèlerin, souhaitant rester en Galice en tant qu’ermite, il fut informé de l’existence d’un « lieu très solitaire, désert et éloigné des hommes et de leurs habitations, situé entre de très hautes montagnes que presque personne ne fréquentait ; c’est la montagne de San Guillermo, au cap Fisterra ». Cependant, au bout de cinq mois, il a dû partir en raison du grand nombre de visiteurs, dont certains étaient certainement des pèlerins.

A la fin du Moyen Age, les témoignages sont nombreux, comme celui de Nompar II, seigneur de Caumont (1417), qui passe par Maroñas et parle de Saint Guillaume « du désert ».

À la fin du XVe siècle, le Polonais Nicolas Popielovo se rendit à Fisterra, dans l’église de laquelle l’indulgence plénière était gagnée à l’époque.

Au XVIe siècle, le Vénitien Bartolome Fontana a visité Fisterra, en suivant la Costa da Morte depuis La Corogne (1539). A Fisterra, il évoque l’hôpital et parle des guides qui conduisaient les pèlerins à l’ermitage de San Guillermo.

Domenico Laffi, quatre fois pèlerin de Saint-Jacques, a visité Fisterra en 1673, où il mentionne l’église de Santa Maria et la lanterne avec un feu pour guider les navigateurs. Ces récits, ainsi que d’autres, décrivent en détail les environs du mont de San Guillermo et de son ermitage.

En 1745, le père Sarmiento écrit : Il n’y a pas si longtemps, il y avait un bassin ou un lit de pierre où les époux qui, parce qu’ils étaient stériles, se rendaient au Saint et à cet ermitage.

De Finisterre à Muxia

Km 0. Fisterra

Nous devons revenir sur les pas qui nous ont amenés à Fisterra. Depuis l’auberge de pèlerins, nous retournons vers la plage de Langosteira, mais avant de descendre, plus ou moins à la hauteur de la croix de Baixar, nous prenons la route et suivons les indications de la première balise située à côté de l’hôtel Arenal. La route goudronnée nous rapproche de la paroisse féringienne de San Martiño de Duio. L’église, située à côté du Camino, est de style baroque et date de 1717. Elle est composée d’une seule nef et d’une sacristie attenante. Le nom de Duio fait référence à la légendaire ville de Dugium, submergée sous les eaux et où les disciples de Santiago se rendirent pour demander la sépulture de l’Apôtre, selon le Codex Calixtino du XIIe siècle.

Km 1.7. San Martino de Duio

En faisant un petit détour, nous passons par Escaselas (Km 2,8) et nous arrivons à Hermedesuxo de Baixo, que nous voyons à gauche (Km 3,6). À cet endroit, le chemin tourne à droite en direction de San Salvador et monte à travers la forêt jusqu’à Rial (Km 6,3) pour redescendre à Buxán (Km 7). Plus loin, le chemin se dirige vers Suarriba, à droite (Km 7,9), et Castrexe (Km 8,6). Le long de la piste de concentration, on approche de Padrís, le dernier des villages de la paroisse fisterranienne de Sardiñeiro.

Km 9.7. Padris

Dans ce village, la variante qui vient de la plage de Rostro se rejoint et on peut voir l’Atlantique précédé de cultures de maïs et de forêts de pins. À la sortie, nous entrons dans un sentier creusé parmi les fougères qui divisent les pinèdes, un beau tronçon qui se termine à Canosa, où se trouve une aire de pique-nique (11.8).

Nous reprenons la descente vers Lires en longeant la rivière et en parcourant de bons tronçons ombragés. Sur le chemin de cette paroisse de Cee, il faut faire attention à la signalisation. A l’entrée de Lires, nous voyons le temple de San Estevo du début du 17ème siècle et après l’avoir dépassé, nous tournons à droite à côté d’une maison rurale. Il y a plus d’un logement à Lires et aussi des bars. C’est dans cette ville qu’il faut faire tamponner la carte d’identité si l’on veut dormir dans l’auberge de la Xunta. Nous remontons la ville et laissons la déviation vers le bar sur la droite. C’est la seule ville de l’étape avec des services, il est donc presque obligatoire de renouveler ses forces dans cette ville.

Km 13.6. Lires

L’itinéraire part de Lires et descend jusqu’à la rivière Castro. Jusqu’au début de l’automne 2010, les pèlerins devaient la traverser en empruntant des marches en pierre. En 2010, un pont en pierre a été construit pour franchir ce point conflictuel. Manuel Vilar Álvarez, dans son Voyage au bout du monde, rappelle que « la toponymie de cette région fait clairement référence, dans le passé, à la traversée du fleuve en bateau : Agra das Barcas et Agra de Tras das Barcas Vellas ». L’autre côté du lit de la rivière appartient déjà à la municipalité de Muxía et, attention, après soixante-dix mètres, le Camino dévie vers la gauche et visite Vaosilveiro (Km 14,5).

Après un bref détour par le chemin, nous prenons une piste pavée qui nous mène à Frixe (Km 15,8), où un emplacement couvert a été aménagé avec des distributeurs automatiques, des tables et une salle de bain. Le gros du village se trouve sur la droite et nous tournons à gauche pour emprunter un chemin qui traverse une pinède. Plus loin, nous croisons une route – la signalisation officielle indique 12 kilomètres jusqu’à Muxía – et nous reprenons la piste jusqu’à Guisamonde (Km 18,2). Ici, l’asphalte revient et continue, en montant, jusqu’à la maison de López et un transept et une fontaine qui nous accueillent dans la paroisse muxienne de Morquintián. L’itinéraire ne visite pas directement l’église de Santa María et continue sur la route locale.

Km 20. Morquintián

Un peu plus d’un kilomètre après Morquintián se trouve un point avec une double signalisation. Attention! Au carrefour, il y a une bifurcation : une balise officielle vous guide à gauche vers une variante qui n’est pas signalée plus loin. Le plus prudent est de continuer à droite en suivant les flèches jaunes peintes sur l’asphalte. A 350 mètres, l’itinéraire dévie vers la gauche et prend un chemin clair qui monte jusqu’aux environs du Facho de Lourido, le point culminant de l’étape à 269 mètres. C’est un très long tronçon, mais à ce stade de l’étape, il commence déjà à peser. Le mot galicien facho désigne le feu de joie et le lieu ou la tour de guet où il est allumé pour avertir d’un danger (km 22,4).

Une large route descend vers le prochain village : Xurarantes (Km 24,7). A la sortie, nous prenons un chemin local et passons devant la fontaine de Bico. Immédiatement après avoir rejoint l’autoroute, il y a un autre problème avec les panneaux. Devant, des flèches incitent à s’engager sur un chemin. Celui-ci descend directement à la plage de Lourido après une courte portion de dunes, mais une fois arrivé, il faut remonter jusqu’à la route. L’itinéraire officiel, que nous recommandons, suit la route et contourne la plage située au-dessus (km 26,1). Jusqu’à Muxía, il n’y a plus de perte. Dès l’entrée de Muxía, la signalisation nous guide vers l’auberge publique, en tournant à droite dans la rue Campo da.

Que visiter à A Costa da Morte

L’histoire culturelle de cette ville est liée au sanctuaire de la Barca et aux pierres qui se trouvent dans ses environs. C’est un objet de culte magico-religieux au cours des siècles et de vénération pour les milliers de pèlerins qui parcourent le Camino Xacobeo de Santiago à Muxía – Fisterra. L’arrivée au Sanctuaire devient la récompense tant attendue de l’effort accompli pour atteindre la fin du Chemin, le lieu où la Vierge est arrivée dans une barque de pierre pour encourager l’Apôtre Saint-Jacques. Le pèlerinage de la Barca est reconnu d’intérêt touristique national et reçoit chaque année des milliers de visiteurs au mois de septembre.

« On ne peut pas comprendre Muxía sans la Barca », nous dit l’historien local Xan Fernández Carrera, auteur de plusieurs livres et guides sur Muxía. Elle figure même dans le calendrier annuel. « Je me souviens qu’il y a 35 ou 40 ans, lorsqu’on demandait à quelqu’un quand il allait faire quelque chose, il répondait “avant ou après le bateau”.

L’endroit est spectaculaire. L’enceinte religieuse elle-même et l’atrium qui s’étend au-delà du mur, vers l’endroit où se trouvent les pierres « magiques », aux propriétés curatives et divinatoires : la Pedra de Abalar (oscillation), la Pedra de Os Cadrís (reins), la Pedra dos Namorados (amants) et la Pedra de O Temón (gouvernail). Il s’agit des restes de la barque dans laquelle, selon la légende, la Vierge est arrivée par la mer pour encourager l’apôtre Santiago dans son évangile.

Le temple a été reconstruit plusieurs fois, on pense qu’il y en a eu quatre, la dernière fois en 2015. Le jour de Noël 2013, le sanctuaire a subi un tragique incendie qui a laissé le retable et le plafond complètement carbonisés. Seuls les murs extérieurs et les éléments tels que les bancs et les confessionnaux sont restés debout. En outre, les retables latéraux ont pu être récupérés.

Ce grave accident a laissé beaucoup de tristesse parmi les fidèles, qui ont montré, si possible, plus de dévotion à la Vierge. En effet, le nombre de visiteurs a augmenté depuis ce tragique événement. En outre, Muxía est aussi la fin du Camino Xacobeo vers l’Atlantique et de plus en plus de pèlerins arrivent ici par le Camino de la Costa ou le Camino Real.

De là, un chemin pavé mène au sommet du mont Corpiño (68 mètres), d’où l’on a une bonne vue panoramique du centre urbain et du coucher de soleil. Les vues sont excellentes : l’estuaire et le cap Vilán sur la pointe opposée, les plages de Leis et d’O Lago, le mont Facho – cherchez les antennes -, les pointes de Cachelmo et de Buitra.

La cascade d’Ézaro, également connue sous le nom de Fervenza do Ézaro, est une grande cascade située dans la municipalité de Dumbría (La Corogne), tout près de la ville d’Ézaro, qui a donné son nom à la cascade.

Cette cascade est la partie finale de la rivière Xallas, qui prend sa source dans la commune de Santa Comba (La Corogne), avec un parcours de 57,36 km, un bassin d’une superficie de 504,28 km², un débit d’un peu plus de 13 mètres cubes par seconde et une grande chute qui se jette sous forme de cascade directement dans l’océan Atlantique.

Ce fait rend la « Fervenza do Ézaro » unique, car c’est la seule chute d’eau en Europe qui se jette directement dans la mer.

Le château de Vimianzo, également connu sous le nom de Torres de Martelo, est situé à l’entrée de la ville de Vimianzo, dans la municipalité du même nom (province de La Corogne, Galice, Espagne). Il abrite actuellement une exposition permanente d’artisanat populaire. Il s’agit d’un bien d’intérêt culturel.

Il est en très bon état de conservation. Il conserve des parties du 13e siècle, bien que la plupart appartiennent aux 14e et 15e siècles.

Le bâtiment a un plan polygonal irrégulier qui s’adapte au terrain. Il est composé de trois tours de défense rectangulaires autour d’une place d’armes, en plus du donjon, avec ses créneaux en porte-à-faux.

Les créneaux en pointe de diamant, qui entouraient auparavant tout le château, ne sont conservés que dans le donjon et dans le chemin de ronde d’un des murs.

on périmètre est entièrement entouré d’un profond fossé. Il conserve également le chemin de ronde et, sur la porte d’entrée du patio, l’écu à tête de loup de la famille Moscoso.

La proximité de la forteresse avec la côte lui permettait de contrôler les routes commerciales de la mer du Nord, le commerce de la sardine et du sel et de récupérer le butin des navires qui faisaient naufrage sur ces côtes.

Connu sous le nom de A Cidá ou Cibdá, c’est le premier fort de Galice à avoir été daté par la méthode du carbone 14. Il a été habité entre le VIe siècle avant J.-C. et le XVIe siècle après J.-C.. et le Ier siècle après J.-C.

Le Castro à Cidá de Borneiro

Les forts sont des villes fortifiées de forme ovale ou circulaire situées principalement dans des zones élevées.

L’origine de ces établissements remonte à l’âge du bronze (8e siècle avant J.-C.), mais c’est à l’âge du fer qu’ils ont atteint leur plus grand développement et adopté un caractère plus défensif, en accord avec l’utilisation de la pierre pour la construction.

Avec l’arrivée des Romains (1er siècle après J.-C.), ces villes du nord-ouest sont abandonnées ou subissent des transformations.

Le dolmen de Dombate est un monument de l’époque néolithique situé dans la paroisse de Borneiro, dans la commune galicienne de Cabana de Bergantiños. Ce dolmen est classé comme une tombe collective à couloir et est considéré comme la « cathédrale du mégalithisme » en Galice.

Près de cet endroit, il y a d’autres monuments connus sous le nom d’art pariétal ou d’art rupestre.

Ce tumulus a été établi dans la première moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. C., et la caméra à la fin de cette même période. Il a été utilisé à différentes époques, entre 3800 av. C. et 2700 BC. C., date à laquelle il a été abandonné.

Il convient de noter qu’au XIXe siècle, l’historien galicien Manuel Murguía faisait déjà référence au dolmen et qu’en 1885, le poète Eduardo Pondal l’a immortalisé dans le poème Queixumes dos Pinos.