Punto informativo

Lunedì – Sabato: dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:00.

Domenica: dalle 10:30 alle 14:00.

Informazioni interessanti

- 1a Messa del Pellegrino alle ore 18:00 tutti i giorni nella Chiesa della Vergine delle Aree

- Castello di San Carlos dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 museo del mare all'interno del castello prezzo 2€ lunedì chiuso e domenica aperto solo dalle 11:00 alle 14:00

- Per ritirare la finisterrana presso l'ufficio turistico dalle 10:00 alle 18:00 dal lunedì al mercoledì e dal giovedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30.

- Asta del pesce del mercato ittico di Finisterre dal lunedì al venerdì 16:30

Mappa di Finisterre

Cosa visitare a Finisterre?

Questo edificio, di forma irregolare per adattarsi al terreno roccioso su cui è situato, ha avuto inizio sotto la direzione degli ingegneri Demaur ed Exaccha.

Fu costruito a metà del XVIII secolo (1757) all’interno di un piano difensivo dell’estuario di Corcubión insieme al Castello del Principe, ad Ameixenda (Cee) e al Castello del Cardinale, a Corcubión. Tuttavia, a quel tempo furono realizzati solo la disposizione generale del castello, il livellamento del sito, le fondamenta su roccia basate su pietra e fango e una sezione del muro.

Non fu terminato fino a 10 anni dopo per ordine reale di Carlo III.

Dopo l’incendio e la distruzione che si verificarono durante l’assalto francese a Fisterra durante la guerra d’indipendenza, aveva tre fronti e una navata interna con gli alloggi degli ufficiali, la caserma e la polveriera. Successivamente la navata centrale fu riformata. È stata recentemente restaurata.

Il mercato ittico del porto di Fisterra è un edificio progettato dall’architetto Covadonga Carrasco López, dello studio di architetti Creus&Carrasco, formato insieme a Juan Creus Andrade. Questo mercato ittico è considerato il primo mercato ittico turistico della Galizia.

Il mercato ittico è stato costruito tra il 2004 e il 2006 e inaugurato nel 2008. Si trova nel porto di Fisterra (Paseo de la Ribeira (Lonja nueva) s/n).

Si tratta di un’opera di 2658 metri quadrati con un edificio per il nuovo mercato ittico, armatori e uffici portuali, nonché un annesso di strutture per servizi correlati all’attività che si svolge nel mercato ittico e anche per la sua funzionalità turistica, come lo spazio per informazioni, esposizione di materiale didattico o controllo.

Una delle novità del progetto è stata l’obiettivo di rendere il mercato ittico il primo mercato ittico che incorporasse al turismo le sue attività quotidiane di vendita di pesce e frutti di mare. In questo modo, il progetto unisce l’attività portuale e quella turistica, cercando di recuperare e innovare il fronte marittimo di Fisterra.

Nel mercato del pesce, l’ingresso è consentito per assistere alle aste del pesce, ideando un sistema che non interferisca tra il mondo dell’attività di pesca e il settore turistico. Ci sono passerelle attraverso le quali i visitatori possono fare un giro delle strutture senza entrare nelle aree di attività economica, mentre allo stesso tempo, una sala consente ai visitatori di vedere, dietro una grande vetrata, l’asta del pesce.

L’edificio è stato costruito utilizzando materiali come vetro, metallo, pareti in cemento, lamiere di alluminio, pavimenti in cemento lucidato, resine e granito, acciaio smaltato e inossidabile.

L’edificio ha un grande tetto a gronda che funge da piazza e da area di lavoro coperta per i marinai.

Le visite sono possibili tutto l’anno, ma è necessario prima consultare la confraternita, che è responsabile dell’organizzazione dell’intero mercato del pesce.

La sua origine è stabilita nell’anno 1199 secondo una donazione scritta di Doña Urraca Fernández, figlia del conte di Traba, che recita “V. modios de pane et tertian vacarum mearum de montealto. Ad opus ecclesie Ste. Marie de finibus terre”.

In origine aveva la pianta di una sala (quadrangolare), ma nel tempo vi furono annesse diverse cappelle e la sacrestia.

Il legame leggendario dell’apostolo San Giacomo con queste terre fece sì che Fisterra fosse molto visitata come fine del Cammino, per pregare di fronte al Santo Cristo, tanto che nei secoli XIV, XV e XVI il numero di pellegrini fu tale che il parroco della città, Alonso García, decise di fondare l’Ospedale dei Pellegrini di Nuestra Señora del Rosario nel 1479, costruito di fronte alla facciata principale della chiesa.

Questa chiesa è notevole per la sua ricchezza artistica, sempre influenzata dalle tendenze architettoniche applicate nella cattedrale di Santiago, e dall’influenza del Cammino di Santiago, senza dubbio a causa del gran numero di pellegrini che, dopo aver visitato la tomba dell’Apostolo, si recavano in queste terre per pregare davanti al Santo Cristo e per vedere il mare, molti di loro per la prima volta nella loro vita.

Questo ostensorio di campane, che viene utilizzato nelle processioni del Corpus Domini, è stato venerato per molti anni all’interno della chiesa e senza dubbio è stato fatto sparire per paura che le navi francesi, che a quel tempo devastavano queste coste, saccheggiassero le chiese.

Fortunatamente, è stato recuperato nel 1890, durante i lavori di ristrutturazione.

Una spiaggia appartata, isolata e libera da urbanizzazione. La forza dell’Atlantico che batte sulla sua costa, e il vento sempre in compagnia. Un altro tesoro da esplorare in cui spiccano il numero di picchi variabili, veloci e gestibili con sezioni tubolari che si formano. La sua stagione migliore è durante i mesi estivi e autunnali. Alla fine della giornata di surf, puoi visitare il punto panoramico alla fine della spiaggia per vedere uno dei migliori tramonti della Galizia.

Questo eremo ha mantenuto un misterioso dialogo con il Monte Pindo da tempo immemorabile.

Situati su un punto elevato del Monte do Facho, guardando verso l’entroterra verso l’estuario e il Monte Pindo, si trovano i resti di un eremo, distrutto nel XVIII secolo, associato all’Ara Solis (culto del sole) e legato ai riti della fertilità, poiché, secondo la tradizione, le coppie sterili dormivano su una grande lastra orizzontale per concepire figli.

Questo eremo era probabilmente la dimora di un eremita, che alcuni storici pensano possa essere stato il Duca d’Aquitania, Guglielmo X, che fece un pellegrinaggio a Santiago nell’XI secolo e morì all’arrivo a Santiago, venendo immortalato dalla gente con lo pseudonimo di Don Gaiferos, sebbene sia probabilmente il risultato della cristianizzazione di un luogo di culto pagano. Potrebbe anche essere un altro San Guglielmo, noto con il nome di Gellone, vissuto al tempo di Carlo Magno, che fu visto trasportare otri di vino su un asino. Questa versione coincide con la leggenda della botte di vino che Erich Lassota, un nobile pellegrino ceco che camminò a piedi fino a Fisterra, ci racconta nel 1581.

A Fisterra, ricorda il signor Borrow, secondo la tradizione di tutto il cristianesimo antico, Santiago, il santo patrono della Spagna, predicò il Vangelo agli spagnoli idolatri E o P Catoira scrive che nell’anno 1744, secondo J.E. Rivadulla Porta. Rivadulla Porta, che l’eremo di Finisterre, secondo la tradizione di quel regno, si dice sia stato eretto dal nostro San Giacomo, quando distrusse il culto barbarico che i gentili rendevano al sole in quel luogo, sulla vasta pianura di quella montagna, che chiamano Ara Solis.

Ci sono resti di muri laterali che si estendevano verso un’enorme roccia che racchiudeva il recinto, dove è ancora conservato il letto di pietra, con rappresentazioni solari e un sepolcro antropomorfo che è ancora conservato nella sua posizione originale.

Per raggiungere i resti di questo eremo, si prende la strada che porta al faro e circa 300 m prima di arrivare c’è una salita sulla destra che porta alla vecchia stazione radiotelegrafica, da cui una pista fangosa conduce all’eremo situato a circa 400 m di distanza.

L’estensione del pellegrinaggio a Fisterra è, dopo il Cammino Francese, l’itinerario con più riferimenti nella letteratura odepoorica. Dobbiamo il primo resoconto di questo percorso a George Grissaphan, un cavaliere del XIV secolo, nelle sue Visiones Georgii. Dopo essere arrivato a Compostela come pellegrino, desiderando rimanere in Galizia come eremita, fu informato di un “luogo molto solitario, deserto e lontano dagli uomini e dalle loro abitazioni, situato tra montagne molto alte che quasi nessuno frequentava; è la montagna di San Guillermo, a Capo Fisterra”. Tuttavia, dopo cinque mesi, dovette partire a causa del gran numero di visitatori, alcuni dei quali erano sicuramente pellegrini.

Alla fine del Medioevo ci sono molti resoconti, ad esempio quello di Nompar II, signore di Caumont (1417), che passò per Maroñas e parla di San Guglielmo ‘del deserto’.

Alla fine del XV secolo, il polacco Nicolas Popielovo, andò a Fisterra, nella cui chiesa si otteneva a quel tempo l’indulgenza plenaria.

Nel XVI secolo, il veneziano Bartolomeo Fontana visitò Fisterra, seguendo la Costa da Morte da A Coruña (1539). A Fisterra ricorda l’ospedale e parla delle guide che conducevano i pellegrini all’eremo di San Guillermo.

Domenico Laffi, pellegrino a Santiago per quattro volte, visitò Fisterra nel 1673, dove menziona la chiesa di Santa Maria e la lanterna con un fuoco per guidare i navigatori. Questi e altri resoconti raccontano in dettaglio i dintorni del monte di San Guillermo e il suo eremo.

Nel 1745, Padre Sarmiento scrive: Non molto tempo fa, c’era una vasca o un letto di pietra dove marito e moglie, che erano sterili, erano soliti recarsi dal Santo e a quell’eremo.

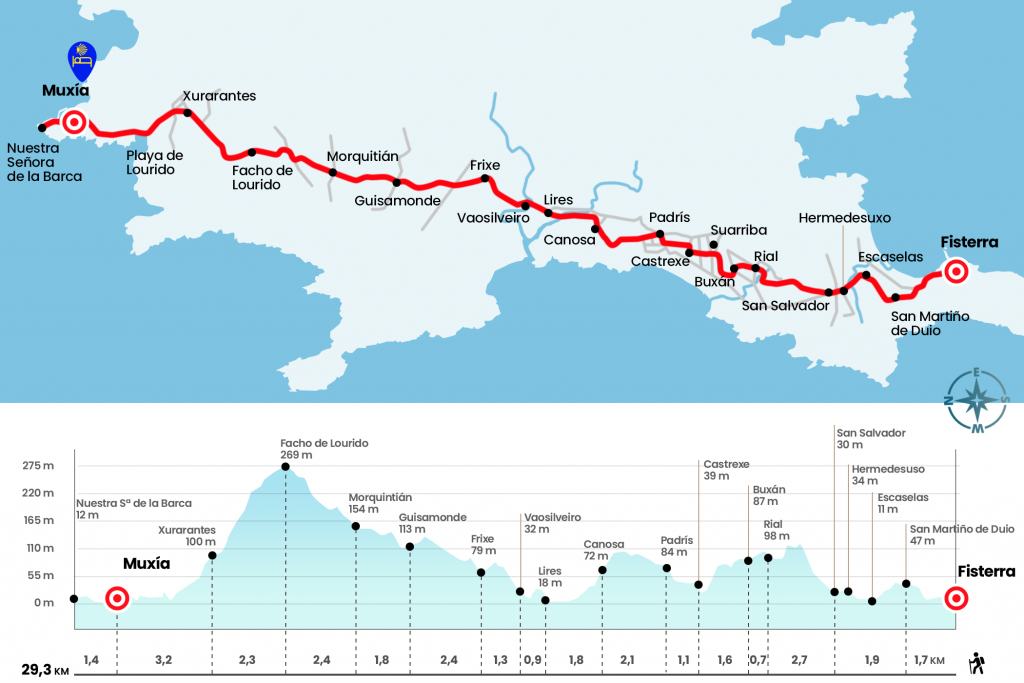

Da Finisterre a Muxia

Km 0. Fisterra

Dobbiamo ripercorrere i passi che ci hanno portato a Fisterra. Dall’ostello dei pellegrini torniamo di nuovo verso la spiaggia di Langosteira, ma prima di scendere, più o meno all’altezza della croce di Baixar, prendiamo la strada e seguiamo le indicazioni del primo cartello situato accanto all’hotel Arenal. La strada asfaltata ci avvicina alla parrocchia fiterrana di San Martiño de Duio. La chiesa, accanto al Camino, è barocca del 1717 ed è composta da una sola navata con annessa sacrestia. Il nome Duio si riferisce alla leggendaria città di Dugium, sommersa dalle acque e luogo che i discepoli di Santiago visitarono per chiedere la sepoltura dell’Apostolo, secondo il Codex Calixtino del XII secolo.

Km 1,7. San Martino de Duio

Facendo una breve deviazione passiamo per Escaselas (Km 2,8) e raggiungiamo Hermedesuxo de Baixo, che vediamo sulla sinistra (Km 3,6). A questo punto il sentiero svolta a destra verso San Salvador e sale attraverso la foresta fino a Rial (Km 6,3) per scendere a Buxán (Km 7). Più avanti si dirige verso Suarriba, sulla destra (Km 7,9), e Castrexe (Km 8,6). Lungo la pista di concentrazione ci si avvicina a Padrís, l’ultimo della serie di villaggi appartenenti alla parrocchia di Fisterra di Sardiñeiro.

Km 9,7. Padris

In questo villaggio si unisce la variante che proviene dalla spiaggia di Rostro e possiamo vedere l’Atlantico preceduto da coltivazioni di mais e pinete. Proprio all’uscita imbocchiamo un sentiero scavato tra le felci che divide i confini dei pini, un bel tratto che termina a Canosa, dove abbiamo un’area picnic (11,8).

Riprendiamo la discesa verso Lires accanto al fiume e lungo buoni tratti ombreggiati. Nel cammino verso questa parrocchia di Cee dobbiamo prestare molta attenzione alla segnaletica. All’ingresso di Lires vediamo il tempio di San Estevo dell’inizio del XVII secolo e dopo averlo superato svoltiamo a destra accanto a una casa rurale. A Lires ci sono più di un alloggio e anche dei bar. In questa cittadina bisogna timbrare la credenziale se si ha intenzione di dormire nell’ostello Xunta. Camminiamo in salita attraverso la cittadina e lasciamo la deviazione per il bar sulla destra. È l’unica cittadina della tappa con servizi, quindi è quasi obbligatorio rinnovare le forze in questa cittadina.

Km 13,6. Lires

L’itinerario lascia Lires e scende fino al fiume Castro. Fino all’inizio dell’autunno 2010, i pellegrini dovevano attraversarlo utilizzando gradini di pietra, ma nel 2010 è stato costruito un ponte di pietra che attraversa questo punto conflittuale. Manuel Vilar Álvarez nel suo Viaggio alla fine della Terra ricorda che “la toponomastica in questa zona fa chiaro riferimento in passato all’attraversamento del fiume in barca: Agra das Barcas e Agra de Tras das Barcas Vellas”. L’altro lato del letto del fiume appartiene già al Comune di Muxía e, attenzione, dopo settanta metri il Camino devia a sinistra e visita Vaosilveiro (Km 14,5).

Dopo una breve deviazione lungo il sentiero, prendiamo una pista asfaltata che ci porta a Frixe (Km 15,8), dove è stato allestito un locale coperto con distributori automatici, tavoli e un bagno. Il grosso del paese è sulla destra e giriamo a sinistra per prendere una pista attraverso una pineta. Più avanti attraversiamo una strada – la segnaletica ufficiale indica 12 chilometri fino a Muxía – e torniamo sulla pista fino a Guisamonde (Km 18,2). Qui l’asfalto torna e continua, in salita, fino alla casa di López e un transetto e una fontana che ci danno il benvenuto nella parrocchia muxiana di Morquintián. Il percorso non visita direttamente la chiesa di Santa María e continua lungo la strada locale.

Km 20. Morquintián

Poco più di un chilometro dopo Morquintián si trova un punto con doppia segnaletica. Attenzione! Quando si arriva a un incrocio c’è un bivio: un cartello ufficiale vi guida a sinistra verso una variante che più avanti non è segnalata. La cosa più prudente è continuare a destra seguendo le frecce gialle dipinte sull’asfalto. A 350 metri il percorso devia a sinistra e prende un sentiero evidente che sale fino alle vicinanze di Facho de Lourido, il punto più alto della tappa a 269 metri. È un tratto molto lungo, ma a questo punto della tappa inizia già a pesare. La parola galiziana facho viene a significare il falò e il luogo o torre di guardia dove viene acceso per avvertire del pericolo (Km 22,4).

Una strada larga scende fino al villaggio successivo: Xurarantes (Km 24,7). All’uscita prendiamo una pista locale e passiamo dalla fontana del Bico. Subito dopo aver raggiunto l’autostrada, c’è un altro impiccio con la segnaletica. Di fronte, alcune frecce incoraggiano a imboccare un sentiero. Questo scende dritto fino alla spiaggia di Lourido dopo un breve tratto di dune, ma una volta lì bisogna salire fino alla strada. L’itinerario ufficiale, l’opzione che consigliamo, segue la strada e costeggia la spiaggia soprastante (Km 26,1). Fino a Muxía non c’è più alcuna perdita. Appena entrati a Muxía, la segnaletica ci guida all’ostello pubblico, svoltando a destra in via Campo da.

cosa visitare a A Costa da Morte

La storia culturale di questa città è legata al Santuario di A Barca e alle Pietre nei suoi dintorni. È oggetto di culto magico-religioso nei secoli e di venerazione per le migliaia di pellegrini che percorrono il Camino Xacobeo da Santiago a Muxía – Fisterra. L’arrivo al Santuario diventa la ricompensa tanto attesa per lo sforzo compiuto per raggiungere la fine del Camino, il luogo in cui la Vergine arrivò su una barca di pietra per incoraggiare l’Apostolo Santiago. Il pellegrinaggio di Barca è riconosciuto come di Interesse Turistico Nazionale e riceve migliaia di visitatori nel mese di settembre di ogni anno.

“Muxía non può essere compresa senza la Barca”, ci dice lo storico locale Xan Fernández Carrera, autore di diversi libri e guide su Muxía. Segna persino il calendario annuale. “Ricordo che circa 35 o 40 anni fa, quando a qualcuno veniva chiesto quando si sarebbe fatto qualcosa, rispondeva “prima o dopo la Barca”.

Il posto è spettacolare. Il recinto religioso stesso e l’atrio che si estende oltre il muro, verso dove si trovano le pietre “magiche”, con proprietà curative e divinatorie: la Pedra de Abalar (oscillante), la Pedra de Os Cadrís (reni), la Pedra dos Namorados (amanti) e la Pedra de O Temón (timone). Sono i resti della barca in cui, secondo la leggenda, la Vergine arrivò via mare per incoraggiare l’apostolo Santiago nel suo vangelo.

Il tempio è stato ricostruito più volte, si ritiene quattro, l’ultima volta nel 2015. Il giorno di Natale del 2013, il santuario ha subito un tragico incendio che ha lasciato la pala d’altare e il soffitto completamente carbonizzati. Sono rimasti in piedi solo i muri esterni ed elementi come panche e confessionali. Inoltre, le pale d’altare laterali hanno potuto essere recuperate.

Questo grave incidente ha lasciato molta tristezza tra i devoti, che hanno dimostrato, se possibile, una maggiore devozione alla Vergine. Infatti, il numero di visitatori è aumentato dopo il tragico evento. Inoltre, Muxía è anche la fine del Camino Xacobeo verso l’Atlantico e sempre più pellegrini giungono qui tramite il Camino de la Costa o il Camino Real.

Da qui, un sentiero acciottolato conduce alla cima del Monte Corpiño (68 metri) da cui si ha una bella vista panoramica del centro urbano e del tramonto. Le viste sono eccellenti: l’estuario e Capo Vilán sul punto opposto, le spiagge di Leis e O Lago, il Monte Facho -cercate le antenne-, le punte di Cachelmo e Buitra.

La cascata di Ézaro, conosciuta anche come Fervenza do Ézaro, è una grande cascata situata nel comune di Dumbría (A Coruña), molto vicina alla città di Ézaro, che dà il nome alla cascata.

Questa cascata è la parte finale del fiume Xallas, un fiume che nasce nel comune di Santa Comba (A Coruña), che ha un percorso lungo 57,36 km, un bacino di 504,28 km² di estensione, una portata di poco più di 13 metri cubi al secondo e un grande salto che finisce per scorrere sotto forma di cascata direttamente nell’Oceano Atlantico.

Questo fatto rende la “Fervenza do Ézaro” unica in quanto la rende l’unica cascata in Europa che sfocia direttamente nel mare.

Il castello di Vimianzo, noto anche come Torres de Martelo, si trova all’ingresso della città di Vimianzo, nel comune omonimo (provincia di La Coruña, Galizia, Spagna). Attualmente ospita una mostra permanente di artigianato popolare. È un bene di interesse culturale.

È in ottimo stato di conservazione. Conserva parti del XIII secolo, anche se la maggior parte appartiene al XIV e XV secolo.

L’edificio ha una pianta poligonale irregolare che si adatta al terreno. È composto da tre torri difensive rettangolari attorno a una piazza d’armi, oltre al maschio, con i suoi merli a sbalzo.

I merli a punta di diamante, che in precedenza circondavano l’intero castello, sono conservati solo nel maschio e nel camminamento lungo una delle mura.

Il suo perimetro è completamente circondato da un profondo fossato. Conserva anche il camminamento e sul cancello d’ingresso al patio è possibile vedere lo scudo con la testa di lupo della famiglia Moscoso.

La vicinanza della fortezza alla costa consentiva di controllare le rotte commerciali del Mare del Nord, il commercio delle sardine e del sale e di recuperare il bottino delle navi che naufragavano su queste coste.

Conosciuto come A Cidá o Cibdá, fu il primo forte in Galizia ad essere datato con il metodo del Carbonio 14. Fu abitato tra il VI secolo a.C. e il I d.C.

Il Castro a Cidá de Borneiro

I forti sono città fortificate di forma ovale o circolare situate, principalmente, in zone elevate.

L’origine di questi insediamenti risale all’età del bronzo (VIII secolo a.C.), ma fu nell’età del ferro che raggiunsero il loro massimo sviluppo e adottarono un carattere più difensivo coerente con l’uso della pietra per la costruzione.

Con l’arrivo dei Romani (I secolo d.C.) queste città nel Nord-ovest furono abbandonate o subirono trasformazioni.

Il dolmen di Dombate è un monumento del periodo neolitico situato nella parrocchia di Borneiro, nel comune galiziano di Cabana de Bergantiños. Questo dolmen è classificato come tomba a corridoio collettivo ed è considerato la “cattedrale del megalitismo” in Galizia.2

Vicino a questa posizione, ci sono altri monumenti noti come arte parietale o rupestre.

Questo tumulo fu fondato nella prima metà del IV millennio a.C., e la camera alla fine dello stesso periodo. Fu utilizzato in periodi diversi, tra il 3800 a.C. e il 2700 a.C., quando fu abbandonato.

Vale la pena notare che nel XIX secolo, lo storico galiziano Manuel Murguía fece già riferimento al dolmen e che nel 1885 il poeta Eduardo Pondal lo immortalò nella poesia Queixumes dos Pinos.